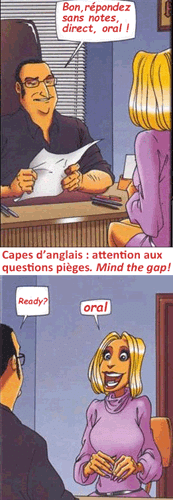

J’ai encore lu récemment quelque part que, à la prochaine rentrée, des postes de professeur·e·s d’anglais ne seront pas pourvus, faute de reçu·e·s aux concours, y compris sur la très demandée académie de Paris… Mais, mais, par hasard, ne serait-ce pas dû à la très surprenante sévérité des examinateurs des Capes et « pilipilideux » (CAPLP2) d’anglais ? La question est posée.

Déficit de vocations, insuffisances de traitement, difficultés du métier, &c., autant de raisons évoquées par la presse qui relaye l’information qu’à la prochaine rentrée, des postes ne seront pas pourvus, dans les collèges et lycées, notamment dans les disciplines littéraires, dont l’anglais…

C’est que, voyez-vous, le niveau des candidat·e·s est nul. C’était déjà le cas, voici une dizaine, une vingtaine d’années, quand le bac était présumé beaucoup moins « bradé ». Mais il devait déjà l’être beaucoup trop pour les professeur·e·s d’anglais chargé·e·s de la correction des copies d’écrit puis des examens oraux de recrutement.

Pendant des années consécutives, seule la moitié des postes en anglais offerts aux concours étaient pourvus. Pourtant, pourtant, le niveau d’admissibilité à l’oral était de… de 4, ou 4,5 ou 5 sur 20. En sus, on ne sait pour quelle obscure raison de proximité (avec des proches, des parents, hôteliers peut-être, restaurateurs), présidentes et présidents du jury tenaient absolument à ce que les oraux se déroulent à Montpellier. J’imagine qu’examinatrices et examinateurs disposaient de résidences secondaires dans les parages. Pour toutes les autres disciplines, la règle voulait que le centre d’examen change chaque année. Cela permettait à x ou y redoublant·e·s d’avoir une chance de, cette fois, réduire leurs frais de transport ou d’hôtel.

Oui, on pouvait être admissible avec un quatre de moyenne aux écrits. Soit que des candidat·e·s, ayant au moins obtenu la moyenne au bac en anglais, se retrouvaient trois, à présent quatre années plus tard, la plupart du temps cinq (rares restent encore ceux qui cumulent la préparation aux concours et la soutenance d’un mémoire de mastère II), étaient aussi nullissimes.

Pour ma part, c’était peut-être vrai. Je m’étais présenté au concours après de longues années d’interruption d’études (après licence), au profit d’une carrière de traducteur littéraire et autre cumulée avec ma principale, de journaliste, à l’international, et de très, très nombreux séjours en pays anglophones. J’avoue avoir préféré obtenir ma maîtrise que de potasser le concours après mon premier échec.

Nous étions plusieurs dans ce cas, dont une ancienne surdiplômée (LSE à Londres, Sciences Po à Paris, nombreux postes de cadre dans des entreprises internationales), d’origine anglaise qui, elle, ouf, a été admissible (mais, de mémoire, avec une note dépassant de très peu la moyenne, et elle avait quasiment maladivement « bachoté » en préparation au Capes). J’avais un copain qui avait été attaché dans une ambassade américaine, puis tourné un peu partout en Europe, employant l’anglais constamment. Deux échecs successifs au Capès, le « pilipili2 » obtenu de justesse.

Pour mon compte, c’est vrai, à l’oral, sans que je me rende compte (mes très nombreux interlocuteurs ne m’avaient jamais repris tout au long de ces années), je commettais des fautes de syntaxe très courantes, du type auxiliaire au prétérit+verbe assorti de la marque du passé (ed ou autre). Ne nous étendons pas, au bout de deux-trois mois sur les bancs de la faculté, c’était corrigé.

Le plus drôle, c’est que ma connaissance autodidacte ou académique ancienne des littératures nord-américaines ou européennes et autres anglophones, ainsi que le fort rafraîchissement de mes rudiments de vieil anglais (ah, la saga arthurienne en anglais d’époque…) ou de littérature de la Renaissance ou antérieure à G. B. Shaw, n’allait guère me servir si, par exemple, j’intégrais un collège.

J’ai fait le stage dans un remarquable collège proche de Château Rouge (la station de métro parisienne) où, à mon grand étonnement, le niveau était assez bon. Cela devait beaucoup à une agrégée ayant fait partie de sa carrière à l’étranger, remarquable pédagogue. Élèves poli·e·s (le seul Européen d’origine, un jeune bosniaque fortement traumatisé par les bombardements et les tirs, était d’un calme, mettons, gréco-kosovar), méthodes à l’efficacité confirmée, auditoire studieux, et d’année en année, une routine assimilable par un·e titulaire d’un Duel ou Deug qui aurait soigné son accent (l’année de stage dans le Yorkshire, au Pays de Galle ou en Irlande n’aidant pas trop, mais on se remet vite au King’s English).

N’empêche, systématiquement, année après année, le jury ne daignait guère attribuer plus que la moitié des postes à pourvoir. Il fallait croire que presque toutes, tous leurs collègues, n’arrivaient pas à inculquer une maîtrise convenable de l’anglais en trois ou quatre années d’études supérieures. Je ne vois qu’une solution convenable. Faire repasser les concours aux membres du jury et sacquer impitoyablement quiconque n’obtiendrait pas au moins une petite mention (12). Bien sûr les faire repasser en même temps que les autres candidat·e·s et se livrer à d’utiles comparaisons entre leurs copies et celles d’autres, disposant d’une pratique professionnelle de l’anglais, ancienne, attestée, dans l’industrie, les services, la presse, l’édition, &c. Juste pour voir…

Après, après, on pourra se pencher sur la crise des vocations, les rémunérations, les conditions de travail. Pas faciles, ces conditions, comme a pu m’en faire part qui avait décroché le concours. Y compris pour, par exemple, un ex-urgentiste d’une compagnie d’assurance internationale, plus apte à faire en sorte que des médecins et infirmiers se bougent le train fissa, que des pilotes acceptent d’effectuer des heures supplémentaires, voire se posent dans des conditions ardues, qu’à tenir une classe. Mais ses collègues reçu·e·s « brillamment » (obtenant ou dépassant la moyenne aux concours) s’effondraient, accumulaient les congés de maladie, voire démissionnaient, ou tenaient aux tranquillisants (si ce n’était à l’alcool).

Pour les membres du jury des nouveaux actuels reçus, je préconise le retour au collège, si possible en Zep. Histoire de vérifier si l’opposition entre prolixité et litote allusive dans l’objet dickensien, l’analyse de la couleur chez Durrell, l’influence de Sophocle lors de l’Enlightment, la logosphère pinterienne, les figures de l’anomorphose ou la polyphonie chez (… un peu tout le monde), leur sont d’un réel secours.

Je veux bien que l’étude systématique des suprasegments, l’approfondissement de l’approche énonciative, &c., de la fréquence de l’anacoluthe et de l’asyndète ne soient pas superflues (tiens, il est grand temps pour moi d’y penser). Ce n’était guère pour moi total va va voom, laissait tiède et flasque mon mojo (pardonnez mon anglais), et renoncer à concourir m’a permis de me consacrer à d’autres études (post-DÉA et DÉSS aussi). Là, c’est trop tard pour moi. Place aux plus jeunes.

Mais s’il manque un·e prof d’anglais pour votre rejeton à la rentrée, au lieu de vous en prendre au ministre, qui n’y peut mais (s’il exprimait quoi que ce soit, le pauvret…), tentez donc de retrouver les noms et cordonnées des présidentes et présidents des jurys de concours des années antérieures. Ce n’est pas l’ex-parent d’élève qui vous le conseille, et l’ancien recalé n’en conserve nulle aigreur, ni même léger ressentiment. Peut-être, quand même, le contribuable qui sommeille et se réveille par à-coups. Ou le citoyen lambda, trop souvent sollicité pour dépanner, par des gens dont le niveau scolaire d’anglais reste fort insuffisant, même au sortir d’une classe terminale (ce qui n’est pas que la faute des profs : on ne fait pas boire l’âne n’ayant pas soif). Et qui ne voit pas trop pourquoi il est si indispensable de sélectionner uniquement des profs capables d’enseigner en hypokhâgne et khâgne puis à l’ENS.

Car c’est sans doute encore – même si j’admets que le niveau des concours a été aménagé – de cela qu’il s’agit. Depuis La Reproduction (1970), l’évolution est patente, mais insuffisante, risquerai-je intuitivement, sans vraiment savoir (mes souvenirs sont désormais lointains).

Je sais mon échantillon est fort restreint : ma progéniture (deux profs capésiens sur trois) en convient tout autant. Mais confusément, nous ressentons de même, à une génération d’écart.

Laissons Vincent Peillon en dehors de cela (mais sa période à la Compagnie des Wagons-Lits doit lui rappeler quelque chose quant au niveau d’anglais des bacheliers). Comme tous ses prédécesseurs (y compris Cécile Brunschvicg ; Marie-Madeleine Dienesch ; Alice Saunier-Seité ; Michèle Alliot-Marie ; Françoise Hospitalier ; Ségolène Royal…), il s’y casserait les dents. Sauf si, peut-être, l’opinion s’intéressait d’un peu plus près aux résultats du Capes d’anglais.

Il y avait, paraît-il, cette année, quatre candidat·e·s pour un poste au Capes d’anglais. Et cette année, les résultats ont été très bons (environ 80 % de réussites dans certaines académies). Sans doute, comme les années précédentes, en raison des redoublements.

Oui, mais le quart des postes offerts n’est pas pourvu (sur 1 050 postes, 271 restent vacants). Tiens donc… C’est mieux, avant, c’était la moitié. Il faut donc croire que le niveau s’est très sensiblement amélioré, mais qu’il reste insuffisant. Étrange alors que qui tente suit à présent une année d’études supplémentaires. Ah, oui, peut-être serait-il temps aussi d’évaluer les profs de fac, non ? Car si on veut bien croire qu’un·e bachelièr·e ne privilégie pas trop fort l’anglais, en fac d’anglais, cela semble insolite, à bac+5, non ?

Ah, mais c’est peut-être que je ne peux comprendre : mon niveau de français doit être aussi resté insuffisant.

[b]Il paraît que l’éducnat accepte des profs à 4 sur 20 tellement il veulent embaucher[/b]

Il faut arrêter avec les concours ! Tous les ans je vois des nouveaux profs fraîchement reçus au concours mais qu’est-ce qu’ils sont nuls en général ! Aucune pédagogie, aucune connaissance des programmes, aucune psychologie etc. Alors qu’il y a plein de professeurs valables qui travaillent en dehors de l’Education Nationale et que cette dernière ignore car ils n’ont pas passé ce concours stupide !

Il faut recruter des profs d’anglais qui soient Anglais, Irlandais ou Américains (euh… bémol pour les Amerloques). J’ai eu Mrs. Young comme prof d’anglais durant mes années lycée. Depuis, je sais que [i]my sister is not a boy and my taylor is not a riche![/i]

Pas d’accord Quidam: il faut parfaitement maîtriser LES DEUX langues!

Par contre, je me souviens qu’au Lycée nous avions des LECTEURS anglophones, jeunes et étudiants ils savaient intéresser les lycéens que nous étions. Pourquoi ne pas généraliser ce type d’intervention? Ah oui, je sais ça coûte trop cher, comme les heurs de labo! 🙁

Quand j’étais en 1ere j’avais un Allemand qui faisait les cours d’Allemand. Comme il ne maîtrisait pas le français et nous pas l’allemand, j’ai perdu une année. Je n’ai strictement rien appris car impossible de communiquer avec ce prof.

C’est bien ce que je disais, Enguy…Les lecteurs dont je parlais n’étaient pas chargés de cours, ils secondaient le prof.