Je vais me baser sur des exemples que j’ai vécus ou que j’ai relevés dans le carnet de bord, dans des dossiers ou dans des discussions cliniques lors de mon expérience en psychiatrie.

Perception du monde extérieur :

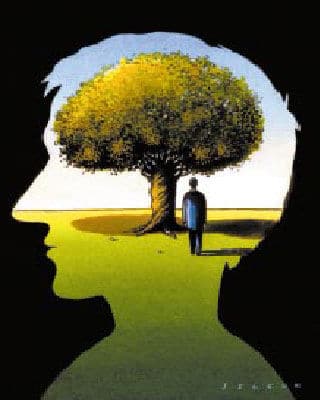

Les personnes désocialisées et souffrant de troubles mentaux ont perdu le sens des repères sociaux partagés par tout le monde.

« La structure de la société est pathogène dans la mesure où elle empêche l’homme de déployer sa personnalité propre. Très jeune déjà, l’individu est confronté avec un système dans lequel il n’y a pas de place pour l’épanouissement personnel où il se sent livré à des forces sur lesquelles il n’a pas de prise. »

(Fondation Julie Renson, La société génératrice de troubles mentaux)

Voici quelques exemples vécus lors de mes quelques mois d’expérience en psychiatrie :

Les horaires de la vie sociale dite « normale » sont rarement supportables. Dans la structure, peu de résidents se lèvent entre 8h et 9h pour le petit déjeuner. La plupart se lèvent vers 11h ou midi. De même, seuls quelques résidents vont dormir tôt le soir ; un grand nombre reste éveillé une partie de la nuit, souvent à cause d’insomnies, ce qui explique les problèmes du matin.

Les règles imposées légalement par la société sont aussi difficiles à respecter pour certains. Par exemple, ne pas fumer dans le métro ou dans les lieux publics est une véritable épreuve pour certains. J’ai connu l’exemple de résidents refusant d’aller au cinéma car il faut se retenir de fumer pendant 2 heures, ou d’autres résidents qui, lors de sorties, enfreignaient la règle en fumant dans le métro en toute connaissance de cause, car c’est de l’ordre de l’impossible, de l’insupportable pour eux de la respecter.

De même, pour certaines pathologies précises, la façon dont est organisée la société n’est pas évidente à vivre. Par exemple, V. diagnostiquée psychotique, a, lorsqu’elle est angoissée, besoin d’aller sans cesse aux toilettes. Comme l’extérieur n’a rien pour la rassurer, lorsqu’on va à une activité, V. doit trouver dans tous les lieux des toilettes. Dans les cinémas, au théâtre, elle doit sans cesse déranger physiquement ses voisins pour se soulager. Dans les expositions, son temps est pris à demander où se trouvent les toilettes. Enfin, plus grosse difficulté, dans le métro, bus, dans les rues, chaque endroit a droit à l’exclamation : « je dois aller faire pipi ! ».

Certaines études démontrent qu’un grand nombre de malades mentaux veulent être traités dans l’anonymat, c’est-à-dire loin de leur domicile. Une résidente hésitait à retourner vivre dans sa commune d’origine car les gens là-bas savaient. Elle ne voulait pas avoir à affronter leur regard, leurs questions,…

Parfois même, le malade voulant s’insérer se sent différent par le regard que les autres portent sur lui. Une personne dans un appartement supervisé, témoigne qu’il sentait que tout son quartier lui avait collé l’étiquette de fou et qu’en conséquence, était né un sentiment de peur à son égard.

Le regard que les autres portent sur la personne considérée comme malade est très important pour cette dernière, comme la vision qu’ils ont des malades mentaux en général.

Voici un témoignage prouvant la difficulté d’insertion d’une personne dite malade dans la vie normale : « Quand je vais au café, le garçon me dit : « mettez-vous là-bas. » , le renvoyant au fond de la salle. Et s’adressant à lui : « Que veut-il ? » au lieu de l’habituel : « Que désirez-vous ? »

Mots et gestes de mépris et d’exclusion au sein d’une société indifférente, souvent rejetante. »

Comment une personne peut-elle se sentir bien dans un tel contexte, comment peut-elle avoir envie de s’insérer ?

La société peut aussi représenter un danger pour certaines pathologies. Par exemple, pour les personnes ayant tendance à prendre de l’alcool quand ça va mal, la société avec toutes ses tentations devient soit une ennemie pour les personnes voulant résister, soit une alliée pour les autres. R, résident de la structure dit qu’il « se tient à l’écart des bistrots quand il se sent en danger. »

Une autre, S, se demande, lors d’un groupe médical, si la solution à ses problèmes d’alcool ne serait pas de l’empêcher de sortir de la structure, les tentations de l’extérieur étant trop nombreuses pour pouvoir y résister.

Généralement, la société représente une difficulté qu’il faut être prêt à surmonter. Une résidente disait : « je ne suis pas pressée de sortir car j’ai vu à mon premier départ que la vie à l’extérieur est bien difficile. »

Il y a bien souvent la volonté d’un retour dans la société par étapes, à son rythme. J’ai connu une patiente qui préférait faire un essai seule dans une structure spécialisée avant de retourner vivre avec son mari. Voici ses paroles : « Je cherche un appartement supervisé de luxe avec des cohabitants pas trop malades. »

J’ai reçu aussi les inquiétudes d’un résident, après 2 années passées dans la structure, qui était accepté dans un appartement supervisé. Souvent les résidents sont à la fois heureux et inquiets de leur retour dans le vie dite « normale ».

Parfois, rien que pour un rendez-vous à l’extérieur, c’est très difficile pour la personne. Elle est angoissée par ce rendez-vous, mais aussi par le fait qu’elle doit prendre les transports en commun, ne pas se tromper de sens, arrêter au bon endroit, se repérer sur une carte, dans une rue. Toutes ces choses sont des obstacles tels que la personne rate son rendez-vous, et demande une aide pour le prochain. Affronter seul la société et ses difficultés est trop dur.

Enfin, pour d’autres, les gens normaux vivant en société ne sont pas enviables. Ils n’aiment pas cette société et ne veulent pas en faire partie. Je me rappelle de JC, résident diagnostiqué psychotique : « en dessous, plus on gratte, plus c’est l’horreur. »

Un autre résident avait programmé avec son amie leur suicide, selon le scénario du film « Mayerling », car ils vivaient un amour impossible. Mais cet « impossible » a un sens particulier : ils ne pouvaient pas s’aimer dans une telle société. Elle leur paraissait si négative, si injuste que s’y aimer était un crime. Leur amour méritait mieux : ils avaient donc choisi la mort. La jeune amie du résident a devancé leur projet et s’est suicidée seule.

Ainsi, de nombreux résidents s’engagent politiquement pour certaines causes. Lors de mon expérience, plusieurs résidents luttaient énergiquement contre le racisme, pour les droits de l’Homme, participant à des réunions, à des manifestations,…

« Quant à plus d’égalité dans le monde, plus de solidarité, le respect de la nature, le respect de la différence, etc… ce sont autant de désirs que beaucoup d’entre nous n’expriment plus, de peur de se faire traiter d’irréalistes, de malades, voire de fous. ».

(Mahieu, N La réinsertion sociale de jeunes adultes : un vain espoir ou une réalité ?)

Perception de l’hôpital psychiatrique :

· Le contexte :

Plus que pour tous les usagers des services de soins, il est impossible pour les personnes souffrant de troubles mentaux de se conformer aux rythmes que nous avons calqués sur nos propres modèles. Plutôt que de leur demander de s’assimiler à ces normes, en niant leur différence, le travail fait avec elles, montre que nous devons accepter des liens réciproques avec les autres.

L’hôpital est inévitablement amené à leur proposer un mode de vie plus stable sans être perçu comme intrusif dans la mesure du possible. La relation de confiance à établir avec eux à partir du lieu de soins reste essentielle. Et c’est ainsi que les équipes soignantes qui sont parfois le dernier lien social de ces personnes peuvent devenir le premier maillon vers une appartenance sociale retrouvée.

Le plus difficile est de prendre en charge des patients psychotiques désinsérés depuis de nombreuses années. L’exclu est sans lieu et sans lien. Ce processus permet le passage de « l’affiliation institutionnelle » à la « réaffiliation sociale ».

Ainsi, lorsque la pathologie psychiatrique a conduit à la situation de désinsertion, l’hôpital psychiatrique, au fil des allers et retours, tente de restaurer l’identité sociale comme psychique de ces patients.

· L’Hôpital comme solution :

Mon expérience m’a permis de comprendre que l’hôpital est pour certaines personnes une solution, une protection, une sécurité, un besoin. L’hôpital prend alors la fonction de maternage de ces personnes.

« Bien sur, il existe de bonnes raisons, totalement étrangères au schéma de service, pour expliquer la répugnance du malade à quitter l’hôpital. L’individu a peut-être déjà expérimenté à ses dépens les stigmates sociaux infligés par la maladie mentale et a pu voir combien ce statut lui ouvrait des perspectives plus réduites encore qu’avant son entrée (…) »

(Goffman E. Asiles, études sur la condition sociale des malades mentaux. )

« L’individu qui est ainsi marqué et ressent cette impression de frustration à son entrée à l’hôpital réagit souvent en se retranchant du monde normal et il arrive qu’il refuse de quitter l’hôpital. »

J’ai encore à l’esprit les paroles d’un résident, L disait sans cesse ne pas se plaire dans la structure et regrettait son séjour à l’hôpital psychiatrique : « ça bouge pas assez ici. A l’hôpital, il y avait de la casse. » ou encore « je veux retourner à l’hôpital psy car ici il y a que des gamins de 18 ans. »

D’autres résidents sont retournés à l’hôpital lors de mon temps passé dans la structure.

C, prise dans l’engrenage de l’anorexie, a demandé son transfert. D, n’est resté qu’une semaine. Alors qu’il disait être en bonne voie dans sa maladie, il part précipitamment à l’hôpital, sans prévenir.

K et M organisent, tous deux, en accord avec leur réferant leur retour en structure fermée, à cause des abus d’alcool devenus quotidiens.

Je pense que chaque cas est particulier, chaque personne étant unique dans son entièreté tant physique que psychologique. Il est nécessaire de bien prendre connaissance des besoins de la personne, et répondre à la protection dont elle a besoin et à l’asile qu’elle réclame.

L’hôpital en négatif :

L’exemple du livre Anna de Reed D. montre le choix d’une famille face à la psychose. Anna est une femme psychotique qui se trouve face à deux choix : soit l’hôpital psychiatrique, soit rester chez soi dans la philosophie de l’antipsychiatrie. Dans cette dernière solution, elle doit être capable de surmonter les difficultés que peuvent engendrer la psychose en dehors d’une institution. Elle choisit cette solution tout en étant suivie par un thérapeute et aidée par son mari.

A la fin, elle décède, après avoir été un danger pour ses enfants, puis pour sa vie, puisqu’elle est passée à l’acte.

D’autres idées peuvent être relevées dans ce livre : contre les électrochocs, et les communautés thérapeutiques sont assimilées à une secte de hippies.

Je me suis alors questionnée sur ce qu’était l’hôpital, en ayant toujours eu une idée négative.

Lors d’un témoignage télévisé, j’ai relevé les paroles d’une dame sortie de l’hôpital : « L’hôpital, ça m’a rendue malade. Ce qui m’a aidé, c’est les médicaments et rencontrer l’âme sœur. Je suis contente d’être sortie, d’être comme les autres. »

La notion de chronicité s’est aussi posée. Qu’est-ce que la chronicité ?

« Par chronicité, on entend l’effet même de l’institution, qui accentue la dépendance vis à vis de la psychiatrie. »

« La notion de chronicisation renvoie, dans les domaines de l’intervention sur autrui, à un processus d’adaptation graduelle d’un individu à une instance de prise en charge au point d’en devenir dépendant, d’abandonner les ressources morales susceptibles de le dégager de cette dépendance et, terme, d’être perçu comme inapte à retrouver jamais les capacités nécessaires à une réinsertion dans la vie normale. »

Est-ce un point de non retour ? N’y a t-il plus d’espoir ?

L’hôpital peut-il mener à la chronicité ? Comment l’éviter ?

« (…) si la continuité des soins permet une économie d’efforts, elle perpétue parfois une dépendance qui peut-être génératrice de chronicité. »

Je pense en effet que les personnes sortant de l’hôpital psychiatrique ont beaucoup de mal à reprendre leur ancien mode de vie car l’hôpital leur a inculqué un mode de vie totalement dépendant. De plus, certaines pratiques comme l’inactivité, le silence et la camisole chimique, pendant un certain temps, renforce cette difficulté à retourner dans la vie normale.

« Plus le séjour imposé en hôpital sera long, plus le trouble tendra vers la chronicité, plus le malade aura de peine à se représenter l’hôpital comme une institution exclusivement destinée à dispenser un service de réparation rationnel. »

Je me souviens lors d’un entretien de candidature, d’une personne qui était depuis huit mois à l’hôpital. Venir dans la structure ouverte en candidature était une de ses premières sorties du milieu hospitalier. Il se disait perdu, et se demandait s’il avait envie de venir ici. Après l’entretien, il errait ça et là dans l’institution, demandant sans cesse qui il allait voir maintenant, qui allait s’occuper de lui. Finalement, il n’est pas venu à sa deuxième journée de candidature, prévenant qu’il devait encore réfléchir.

« Dans les cas les plus bénins, lorsque le traitement a un effet bénéfique, le malade reconnaît parfois, en se penchant à posteriori sur son expérience, que le service psychiatrique a été effectué dans son intérêt et qu’il l’aurait lui même sollicité, s’il s’était rendu compte de ce qui n’allait pas ou de ce que l’on pouvait faire. »

Enfin, voici un chiffre français datant de 1993 qui divulgue que 40% des personnes hospitalisées le sont depuis plus de 10 ans, chiffre qui donne à réfléchir.

« Les malades doivent être traités autant que faire se peut, hors des lieux d’enfermement, eux-mêmes générateurs d’une pathologie spécifique et de chronicisation. »

L’hôpital psychiatrique a souvent une image négative car il est vécu comme le lieu où on passe de mauvais moments. Mais cela dépend beaucoup de l’expérience que chaque personne en a eu.

Conclusion :

Pour le malade mental, la société est divisé en deux : la société (au sens large) et les structures de soins et de traitements.

J’ai pu relever différents sentiments du « malade mental » envers cette société au sens large :

La peur, tant y vivre est difficile, tant les normes y sont insupportables.

La souffrance, car bien souvent il y est méprisé, rejeté par ses membres. Il y est bien souvent obligé mentir pour être intégré, surtout professionnellement.

Le dégoût de cette société et de ses membres en lesquelles ils ne se reconnaissent pas, n’y voyant que le négatif, les guerres, violences, intolérances, injustices, ….

Enfin l’envie de s’y insérer, d’en faire entièrement partie, car cela représente alors la fin de leur souffrance psychique, tout en étant bien souvent conscient du deuil à faire : celui de « l’être d’avant ».

Ensuite, je diviserai la perception des structures de soins et de traitement par le malade mental en trois sections :

Tout d’abord positivement : l’hôpital est une sécurité ; quand cela ne va pas, la personne s’y réfugie. C’est une protection de la société vue comme un danger, perçue comme insupportable.

Puis négativement : la personne y est enfermée, doit respecter de nombreuses règles, et est parfois maltraitée.

Enfin, l’hôpital est à la fois utile pour certains et à certains moments, et à la fois restrictif et négatif.

Tout dépend aussi du mode de fonctionnement de l’hôpital, de sa philosophie de travail. Certains ont bonne réputation contrairement à d’autres.

« L’une des missions de l’hôpital psychiatrique consiste à protéger la collectivité contre le danger et la nocivité de certains comportement aberrants, fonction de gardiennage qui revêt une importance majeure si l’on en juge par les dispositions légales ou les pressions de l’opinion publique auxquelles l’hôpital n’est pas insensible. »

FATA

J’ai aimé parcourir votre chronique.

La société est malade d’elle-même. L’éclatement de la cellule familiale me semble en être une des causes et l’individualisme ravageur a laissé de solides traces.

La société n’a plus le temps, ne veut plus voir souffrir, ne veut plus entendre souffrir…

La souffrance effraie.

Parce qu’on ne donne pas les moyens à l’hôpital psychiâtrique (et je ne pense pas seulement aux moyens matériels), la médecine a une curieuse façon d’aborder la souffrance. Pour le confort des bien portants il faut faire taire le malade. Rapidement si possible. Les thérapies « anesthésient » la douleur, et la chimie moléculaire abrutit le malade.

Il est condamné par avance….à souffrir ou à se taire. A vivre et à mourir.

Il n’y a jamais eu autant de psychologues qu’aujourd’hui, et parallèlement la société ne s’est jamais aussi mal portée.

Merci pour votre commentaire Nadine.

Il est vrai que la société se porte au plus mal, à cause de qui, à cause de quoi ?!

Je travaille avec des psychologues, notamment spécialisés dans l’adolescence. Je ne comprends pas le travail de certain, et j’admire le travail d’autres !

C’est bien trop souvent les médecins traitants qui donnent des traitements à leurs patients, sans prendre le temps (faute de temps !) de chercher la cause du problème. Quand la personne arrive dans la psychiatrie, il est « trop tard ». Parfois les médicaments sont indispensables pour pouvoir travailler avec le patient. Parfois, ils vont contre une possible guérison.

C’est si compliqué la maladie mentale !

Mais si la société était moins individualiste, je suis certaine que beaucoup iraient bien mieux.

[b][quote]Je pense en effet que les personnes sortant de l’hôpital psychiatrique ont beaucoup de mal à reprendre[/b][b] leur ancien mode de vie[/b] car l’hôpital leur a inculqué un mode de vie totalement dépendant. De plus, certaines pratiques comme l’inactivité, le silence et la camisole chimique, pendant un certain temps, renforce cette difficulté à retourner dans la vie normale[/quote]

[b]Fata,j’ai beaucoup appréciez votre article,ce que vous dites est tout à fait vrai,ayant travaillé aussi en milieu psychiatrique,je comprends très bien la peur et la détresse de celui qui doit se faire « une place » dans la socièté!

C’est déjà dur pour une personne normale alors …la difficulté est double ou triple![/b]

Merci Mozarine pour votre commentaire.

La société stigmatise tellement les personnes « anormales » !

Je le redis: je conseille la lecture de Stigmates, d’I. Goffmann.

Bonne journée