|

Q |

uand je pense aux rêves, je vois d’abord de longs cumulus gris qui filent dans le ciel. Des petits morceaux de coton, moutons de brume qui s’étirent, assez grands peut-être pour nous absorber tout entier, jusqu’à ce que nous soyons plus qu’un avec cette condensation en suspension ; on se fond dans le vent, n’étant plus rien d’autres que cette vapeur qui glisse au-dessus de nos vies, toujours muette mais jamais insensible à nos chagrins, nos sentiments ; les nuages, reflets de nous-mêmes en fin de compte, pleurent sur nos peines, s’élèvent sur nos doutes comme du néant d’où jaillissent nos vies.

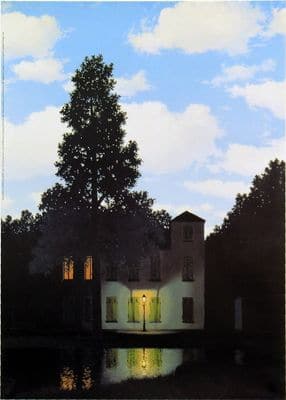

René Magritte – L’Empire des Lumières, 1954

Il y a des moments dans nos vies, pour lesquels on n’arrive plus à se décider si on les a rêvés où réellement vécu. Car ce tiers ou cette moitié de vie, que l’on passe dans nos songes, est parfois bien plus dense, plus intense en émotions que nos journées d’éveil où dans la torpeur du quotidien flasque, l’on finit par s’endormir d’ennui, pour retrouver dans nos rêves l’aventure et la richesse des sentiments. On se réveille certain matin, à croire que l’on a vécu une vie entière dans son sommeil, dans des lieux inconnus mais étrangement familiers, des vies d’étrangers que l’on croît connaître, dans ces rêves qui n’appartiennent qu’à nous ; ces aventures, ces histoires, ces épopées que l’on vit en dormant, si intenses que l’on croit revenir d’une odyssée, notre cœur écorché, changé à tout jamais par nos rêves si réel, si vivants.

René Magritte – La Condition humaine, 1933

Et il y a ces rêves qui nous marquent. Si passionnés, si vrais, tout simplement. Je me souviendrai toujours d’un de ces rêves. C’était peu après la mort de mon père ; je me promenais sur une plage de galet, à la lueur bleue orangée d’une fin d’après-midi, et il était là, à côté de moi, à marcher aussi ; il y avait du vent. Quand je me souviens de ce rêve, je crois me rappeler des paroles, même si je sais qu’en réalité cela n’avait aucune importance, car la signification profonde de ce rêve, je l’avais bien comprise. Je me souviendrai toujours de ce rêve, de ce bleu orangé qui se reflétait sur les galets blancs de la plage, de ce vent qui soufflait dans les cheveux de mon père alors qu’il marchait avec moi, de cette atmosphère de solitude mélancolique, mais aussi de bonheur et de repos, comme si en un rêve qui eût duré quelques minutes ou quelques heures cette nuit-là, s’étaient écoulés dans mon cœur toutes les années que j’avais passé avec lui, et qui ne reviendraient jamais. D’autres rêves ont suivi, mais ne l’ont jamais égalé, en intensité, comme en souvenir ; de nouvelles aventures où à chaque fois il était là, attendant patiemment comme un gardien que j’ai besoin de son aide, que mes pas aillent vers lui et que je le vois, au détour d’un songe, me réconforter de sa présence fugace, éphémère, mais inestimable. Ils faisaient partie de ses rêves qui nous rassurent, nous protègent, et dans lesquels on part se ressourcer, dans les moments de doute ou de tristesse. Quand on pense avoir oublié, ils nous rappellent de simples vérités, qui ne nous quitteront jamais.

René Magritte – Le domaine d’Arnheim, 1938

A l’opposé, il y a ces rêves effrayants. On en sort en sueur, rassuré par le confort d’un lieu familier, mais terriblement perturbé, par l’idée qu’en nous sommeillent des pensées horribles, inhumaines. Comme si du fin fond des temps ressurgissaient les images les plus viles, quand l’Homme n’était encore qu’une bête ; ces idées attendaient l’esprit enfin reposé, endormi, pour s’imposer à nous, reflet abominable de notre côté sombre, celui que l’on veut enterrer pour de bon. Parfois, ce sont des peurs d’enfant qui nous reviennent. On les croyait oubliées, fossoyées par la raison adulte, mais elles nous trompent toujours et reviennent nous hanter, nous rappelant ces craintes infantiles qui nous terrorisaient la nuit venue, lorsque notre mère repartait en bas, nous quittant seul dans le noir de notre chambre d’enfant avec comme seul souvenir du jour et de sa civilisation, le baiser doux et tendre qu’elle nous faisait chaque soir, avant d’éteindre la lumière. Ce baiser magique et rassurant, mais dont le contact formé par les lèvres de notre mère sur nos joues lisses partait aussi vite que l’obscurité envahissait la chambre, et l’on se retrouvait seul, espérant que nos draps froids qui n’étaient jamais tirés assez haut, notre couverture que l’on voulait aussi grande que possible, pour se cacher dedans, nous couvriraient jusqu’au matin, nous protégeant des ombres, de ce que notre imagination réveillait sous le lit, dans l’armoire, derrière la fenêtre ou la porte du couloir.

Il y a quelque chose de dérangeant avec les songes, c’est cette impression de se retrouver devant soi, devant un miroir qui ne reflèterait pas notre image, mais nos pensées, notre subconscient. Et parce que ce qui s’y terre est parfois effrayant, ou parce que notre esprit n’a pas le courage de l’observer en face, dans toute sa cruauté, nous utilisons alors ce prisme déformant, cette brume épaisse du rêve pour nous représenter nous-mêmes, sans nous faire courir à l’aliénation mentale sous la vérité écrasante de notre véritable nature. Peut-être est-ce là la vraie raison, la vraie explication de nos cauchemars.

René Magritte – La magie noire, 1933

Il y a aussi ces rêves délicieux. Nous y sommes transportés par une espèce de grâce magique, comme si les dieux nous faisaient soudainement une faveur, un cadeau d’une sensualité et d’un érotisme exquis. On se retrouve entouré de corps désirés, et l’on découvre presque avec honte que notre amour onirique est plus puissant, plus fort, parce que purement cérébral, que notre amour physique. Et l’on fait l’amour à ceux que l’on côtoie parfois quotidiennement, dans un contexte innocent, anodin, et on passe une vie sans leur avouer notre attirance que l’on consomme avec fureur, ailleurs, dans nos fantasmes nocturnes. Au beau milieu d’une orgie romaine, où dans le secret d’un salon aux murs de velours, nos corps réchauffés par une lumière tamisée, nous nous lançons avec notre partenaire d’une nuit dans des ébats fous, plus forts et plus sensuels que ceux de l’éveil. Et quand on quitte enfin le domaine du songe, on se retrouve chancelant dans le lit, avec la désagréable impression d’avoir commis un crime, de s’être abandonné à la luxure, sans permission, et on ne peut s’empêcher de rougir, un peu mal à l’aise.

Car il faut bien le souligner : le réveil est un moment délicat. Car si comme le dit Proust dans La Recherche : « Longtemps, je me suis couché de bonne heure », il précise au sujet du réveil : « Un homme qui dort tient en cercle autour de lui le fil des heures, l’ordre des années et des mondes. Il les consulte d’instinct en s’éveillant, et y lit en une seconde le point de la terre qu’il occupe, le temps qui s’est écoulé jusqu’à son réveil ; mais leurs rangs peuvent se mêler, se rompre. » Et là se dessine le sentiment confus qui s’empare de nous quand on revient d’une odyssée, d’un rêve merveilleux ou obscur, du corps chaud d’un être désiré, et qu’il est difficile de retrouver sa place dans le monde de l’éveil. Et avant d’entrevoir la première parcelle de ce qui fait notre vie, on passe par un état d’incertitude hagard, de confusion entre ce que l’on croyait certain, nos pensées oniriques, nos aventures nocturnes, et ce qui s’impose à nous comme plus vrai que le rêve : cette réalité dans laquelle on se réveille soudain, brutalement, et auquel on doit se conformer en définitive, pour jouir d’une nouvelle journée d’existence. Mais il est déjà trop tard, le sentiment de la tromperie nous envahit soudain ; tous ces lieux, toutes âmes que l’on aura vue, fréquentée, pendant quelques heures, et avec lesquelles on aura vécu plus d’une vie en une seule nuit, qu’avec des êtres réels dans notre seule existence, n’étaient que des chimères floues, qui se dissipent déjà, tandis que notre mémoire s’adapte à nouveau à la brutale réalité.

[b]Très bel article, Gosseyn

Vous faites bien de parler des rêves et merci pour les peintures de Magritte, elles sont superbes !

Amitiés,

Benjamin[/b]

[b]Bonjour Gosseyn,

Le seul fait que vous ayez mis dans votre texte rempli de douceur, des peintures de Magritte reflète votre sensibilité!

Comme je l’ai dit un jour à Benjamin, Magritte pour de « multiples »..raisons est le peintre contemporain, puisque mort en 1967, que je préfère!

Non seulement il a le don de me faire rêver, mais si vous regarder attentivement ses peintures, ils sont remplis de symboles…

Les tableaux de Magritte peuvent être traduits de mille façons : penchez vous un peu sur celui-ci:

[img]http://www.artistorama.com/peintres/M/magritte peinture.jpg[/img]

Et sur cet autre qui n’est pas mon préféré, mais que l’on peut interpréter de différentes façons :

[b][img]http://3.bp.blogspot.com/_CnyFNsYcTb4/SeOht25KcLI/AAAAAAAAAfQ/PObd2-KgsRc/s400/Magritte+12.jpg[/img]

J’espère que le deuxième passera, son code est très long, sinon, je reviendrai en mettre un autre

GBGB

SOPHY

ps, je voulais mettre deux chansons sous un de vos derniers articles, mais vous m’offrez la possibilité de mettre quelques belles « imafes », c’est aussi bien… (ou presque plus)[/b]

[b]Gosseyn,

J’ai l’impression qu’on se moque de vous

Regardez la note moyenne des lecteurs…

Provocation ?

Amitiés[/b]

[b]Le premier n’est pas passé, il doit être protégé, en voici un autre très connu, mais, à mon regard, moins symbolique, à moins que je n’y vois que ….du feu…

[img]http://www.libellulobar.com/wp-content/uploads/2008/11/magritte-1.jpg[/img][/b]

[b]Dernier essai, ils sont drôlement protégés ces tableaux de Magritte :

J’espère juste qu’il ne sera pas trop grand :

[img]http://www.rogallery.com/_RG-Images/Magritte/Magritte-The_False_Mirror.jpg[/img][/b]

[b]Qu’est-ce que c’est que cette CONSPIRATION ???

Des votes négatifs à n’en plus finir ????

Mais c’est ODIEUX, et croyez moi il en faut des « désaccord pour éteindre toutes ces étoiles, c’est pourquoi je parle de conspiration…..

Il y a un problème, et évidemment, aucun commentaire justifiant ces votes

Est-ce aux rêves de Gosseyn que l’on en veut, ou à Magritte, pris comme fil conducteur de ces rêves ??

La lâcheté a encore frappé ????

Justifiez Vous, Messieurs, dames les censeurs !!!!!!![/b]

[b]OUF, Benjamin a raison tout à l’heure il ne restait plus qu’une seule étoile allumée, ce qui veut dire que tous ceux qui avaient voté jusqu’au 43ème visiteur, n’était pas d’accord, en silence, tiens c’est plus facile….

Là, on dirait que quelques uns ont rectifié, [/b]

[b]Allez, une citation, qui rejoint vos rêves Gosseyn :

[u]En chacun de nous existe un autre être que nous ne connaissons pas. Il nous parle à travers le rêve et nous fait savoir qu’il nous voit bien différent de ce que nous croyons être.[/u]

Carl Gustav Jung

[/b]

Bonjour [b]Benjamin[/b], [b]Sophy[/b],

j’étais absent pendant la journée, donc je ne reviens sur le site que ce soir…

Merci pour vos passages, qui m’honorent, ô combien ! au pays de nos rêves…

Merci pour ces toiles, [b]Sophy[/b]… Magritte m’a quelque peu inspiré, pour écrire cet article. Je pense que vous comprendrez en quoi…

Je n’ai donc pas suivi la progression des étoiles, mais je vois ce soir 6 votes et 1 étoile éteinte… mon article n’aura pas plu à tout le monde, mais c’est la vie !

J’espère en tout cas avoir éveillé en vous les mêmes impressions qu’en moi, à la lecture de l’article, cette magie du rêve, cette étrangeté, cette beauté de la nuit et de notre esprit. Ses mystères, aussi…

GBGB à vous deux

Gosseyn

Un doux rêveur…voilà ce que tu es cher [b]Gosseyn[/b].

Je n’ ai malheureusement pas la capacité de me souvenir de mes rêves hormis les rares fois où je m’ éveille en plein milieu, mais en tout cas, ne fait pratiquement jamais de cauchemar…

;D

bonsoir Gosseyn,

décidement la rêverie semble indisposer certains qui font figure de cauchemar, et bien sur ne se prête pas à l’argumentaire.

Un vote super pour faire briller cette étoile !!

{youtube}y7lr0SYUfEo{/youtube}

Une petite deuxième rêverie !!

{youtube}8QID0a_Wqqc{/youtube}

Amitiés

Michel

Bonjour Gosseyn.

Bon article,j’apprécie.

Les rêves,les songes qui s’animent nous font la vie moins amer et tout nous semble accessible une fois atteint cette féerie.

Les rêves sont des relais ou l’être y trouve ses remèdes afin de refaire son univers pour apaiser tous ses tourments. ( P.Olivier 2005 ). Humaniste.

Bonne journée,bye.

Bonjour [b]Jiminix[/b],

Si vous souhaitez vous souvenir de vos rêves, il existe une « technique » très simple. A chaque réveil, notez immédiatement, dans un petit cahier à côté de votre lit, tout ce que vous vous souvenez de votre nuit.

Vous verrez, ça marche ! Au bout d’une semaine, vous vous rappellerez de plus en plus de détails…

Amitiés

Gosseyn

Bonjour [b]Michel[/b],

Et nous voilà repartis au pays des rêves, avec vos deux vidéos !

Avec ça, nous sommes incollables sur l’œuvre de Magritte !! Cet homme a dû passer son temps à rêver et peindre ses symboles sur ses toiles, à moins qu’il nous en laisse le soin de les déchiffrer ?

Magnifique !

Amitiés

Gosseyn

PS : j’ai bien reconnu la musique du film Inland Empire, de David Lynch (2002), dans la première vidéo !! Vous en avez fait exprès, en sachant que j’étais « fan » ? 😀

Bonjour [b]Humaniste[/b],

Je vous suis entièrement !

Les songes sont une dimension de plus qui s’ajoute à notre existence…

Bonne journée à vous aussi !

Gosseyn

bonjour Gosseyn,

au vu de ton excellent article, je pressentais que ce film ne t’avait pas laissée indifférent.

{youtube}X0ynOGSYQY4{/youtube}

Inland Empire,

on touce au summum de l’expressionnisme cinématographique. Chaque plan est une nouvelle émotion, ressentie différement par chaque spectateur.

Il n’y a que David Lynch ou l’incohérence evient cohérente, ou le rêve devient réalité, et ou la réalité en devient un rêve…

Amitiés

Michel

« Faites que vos rêves dévorent la vie afin que la vie ne dévore pas vos rêves »…

et croyez-moi, certains rêvent deviennent réalité… Il faut rêver et espérer dans la vie !

Bravo pour cet article !

Le meilleur texte que j’ai lu de vous. Léger, expressif, courageux, honnête. Bravo, c’est vrai que nos rêves reviennent en nous, et que des anecdotes oubliées arrivent en rêve. Il est vital de rêver. Alors, soudainement, je me demande comment vivent les insomniaques, sans cet échappatoir indispensable à notre vie diurne?

Bravo, le poète!

A+

Bobby.

Bonjour [b]Nath[/b],

Merci pour votre passage et votre jolie phrase !

Le rêve et l’espoir, deux choses qui sont liées ?

Je vous ai laissé pensive ? 🙂

Amitiés

Gosseyn

Bonjour [b]Bobby[/b],

Vos commentaires sont rares sur le site, alors je suis d’autant plus honoré de votre passage !

Mais comment vivent les insomniaques… pas de repos de l’âme pour eux… Mais oui, le rêve est un échappatoire dans lesquels on peut vivre nos fantasmes, ou dans lesquels notre esprit peut se rappeler à nous…

Amitiés

Gosseyn

[img]http://www1.bestgraph.com/gifs/animaux/abeilles/abeilles-02.gif[/img] Ouah !!! Quel poète vous êtes Gossey,

j’ai énormément apprécié la lecture de cet article et le passage avec votre père m’a vraiment touchée.

Un vote Super pour un excellent article.

GBGB.

Amitiés.

ANDREA.

Bonsoir [b]Andrea[/b],

Merci beaucoup pour votre passage et votre mot !

La petite abeille rêve-t-elle aussi ?

Sont-ce des rêves doux comme le miel ???

GBGB

Gosseyn

[img]http://www1.bestgraph.com/gifs/animaux/abeilles/abeilles-02.gif[/img] Gosseyn,

La petite abeille rêve aussi, ce sont toujours de doux rêves. Parfois ils ont le goût du miel.

Au petit matin, je n’ai vraiment pas envie de quitter mon rêve, alors j’essaye de m’endormir à nouveau pour pouvoir retrouver ce rêve. Mais souvent je n’y arrive pas.

GBGB.

Amitiés.

ANDREA.

Ah le monde de l’onirisme!

Vous m’avez faites rêvé!

Bienheureux je suis !

Faites de beaux rêves 😉

😀

Oups ! Je pense que…quand on veut donner des leçons aux autres on tente d’écrire au moins sans faute !

Je ne me dis pas supérieure à certains et je suis donc consciente d’en faire, des fautes, mais perso je les assume et les corrige!

J’étais pourtant venue lire pour « apprendre…à écrire » comme VOUS me l’avez suggéré, mais je retourne à mes lectures traditionnelles de ce pas ! Celles qui sont écrites, juste avec le coeur !

Bonjour (ou bonsoir) SybilleL,

Je suis très heureux de votre passage sous mon article. Hé oui, on n’échappe pas toujours aux fautes d’orthographe, malheureusement 😀

Vous qui aimez ce qui est écrit avec le cœur, vous devez très probablement savoir que, quand la raison n’est pas là pour tempérer, certaines coquilles se glissent très facilement au milieu des phrases. 😉

Que lisez-vous habituellement ? (Si vous me permettez.)

Cordialement

Gosseyn

Ce que je lis…

De l’Histoire, des pages internet, de la documentation sur ce qui me tient à coeur quand j’écris un avis, un article, ou des histoires pour enfants…

Je m’interresse à tout ce qui se passe dans le monde…

Sinon en livres, l’aime Konsalik, tout ce qui est droit ou médical, on me donne aussi des livres à lire (des jeunes auterus) pour que j’en parle! Je dois lire »FEROCEMENT » de Claude Charmes, un bon extrait est lisible sur Edilivre

Toujours sur Edilivre j’ai lu « Les nouvelles Oasis » de Daniel M.