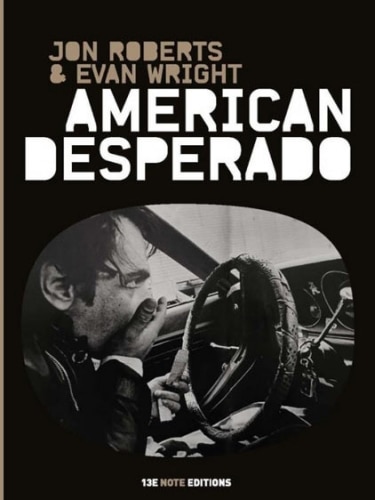

C’est un « affranchi » (voyou indépendant) que son apparente franchise suffirait largement à lui valoir de figurer dans le Dictionnaire de la méchanceté (éds Max Milo), rubrique « répulsif ». Pendant trois ans, cette franche pourriture malfaisante qu’était – restait, redevenait – Jon Roberts s’était confié, tout comme certaines proches ou d’ex-associés, au journaliste Evan Wright. En résulte American desperado (titre original préservé), traduit – efficacement – par Patricia Carrera pour les éditions Treizième note (13e note). Un lourd pavé divisé en 78 (courts) chapitres qui se dévore avec la fascination qu’on éprouverait si un Kim Jong-Un en semi-retraite douillettement aménagée confiait qu’il ne regrette rien de rien, que massacrer lui procurait des érections, qu’il rempilerait bien si ce n’était pour préserver sa descendance du regret d’avoir tant été et devoir subsister ensuite que ce que l’on est.

Je ne sais si, un jour, des thèses de littérature comparée ou de criminologie placeront en regard le Dieu en soit garde – une enfance rémoise, d’Aïssa Lacheb (à paraître au Diable Vauvert en février 2014), et les premiers et derniers chapitres d’American desperado, de Jon Roberts « ambiancé » par Evan Wright.

Soit l’enfance, l’adolescence, et l’entrée dans le troisième âge d’anciens truands recyclés. Les différences entre les deux hommes sont fondamentales, mais tiennent peut-être aux circonstances : il est possible qu’Aïssa Lacheb aurait pu prendre l’envergure d’un Jon Roberts, ou que ce dernier, s’il avait pris tôt une quinzaine d’années du premier au lieu des trois d’emprisonnement qu’il effectua sur le tard, après une carrière phénoménale de trafiquant de drogues ponctuée de crimes, assassinats, tortures infligées, crapuleries en tout genre, ferait figure de Lacheb.

Allez savoir…

Le gouffre entre les deux hommes, plus profond que la fosse atlantique séparant Reims de Miami, c’est sans doute l’absence quasi-totale de compassion – si ce n’est feinte – chez le second. Passons sur le fait que cultiver de la coca pour en faire de la cocaïne est une activité criminelle dont les conséquences mondiales mettent en danger l’existence de l’humanité (du fait de la déforestation, de la surconsommation d’eau, de la pollution chimique effrénée…) tout autant et même davantage, à terme, que celles des camés en phase terminale et des accrochées compulsives.

Pour vous situer Jon Roberts, juste un exemple : ayant perfectionné au Vietnam une technique pour écorcher vif (voire vive ?) un(e ?) adversaire, de manière à ce que, de son vivant, sa carcasse se détache de sa peau restant suspendue à une branche, notre perfectionniste aurait bien appliqué, si d’autres tâches pressantes, d’autres crimes urgents, ne le mobilisaient pas, cette méthode à des gens qui lui auraient été désignés. Qu’ils soient ou non coupables de quoi que ce soit, lui soient ou non auparavant connus, lui en faisait vaguement frémir une sans troubler l’autre. Pour ses connaissances, copines, copains, ou même ses amis devenus gênants, car susceptibles éventuellement de trahir ses intérêts sous la contrainte, un mode opératoire beaucoup plus expéditif, et immensément moins douloureux – quoique, parfois… –, suffisait. Ce n’est donc pas tout à fait avec un psychopathe qu’Evan Wright s’est très longuement entretenu, tout juste un sociopathe nullement repentant… mais sachant se faire charmeur, spirituel, « acceptable ».

L’apport de Wright est aussi d’entrecouper le récit de Jon Roberts d’éclairages sur les faits évoqués, issus d’archives ou de témoignages d’autres protagonistes. Roberts fut un fils, neveu, cousin de mafieux italiens, chargé de récupérer les divers fonds extorqués, avant de devenir, à Miami et ailleurs, l’un des plus formidables importateurs de cocaïne sud-américaine. Il fraye d’abord avec les Cubains et les Colombiens, mais aussi avec le tout-Miami, celui des consommateurs huppés, des avocats, juges, policiers, politiciens véreux. Les unes (ainsi une Colombienne pire que la sanguinaire comtesse Elizabeth Bàtory, tant en mentalité qu’en nombre de victimes) et les autres fournissent d’ahurissantes anecdotes. Au passage, on comprend mieux comment la famille Bush, et d’autres, fonctionnaient.

Les anecdotes véridiques dépassent l’imagination d’un·e auteur·e aguerri·e de dystopie (ou contre-utopie néfaste) ou d’un Appolinaire décrivant des bacchanales. L’argent, les filles, prostituées classiques ou courtisanes, gamines prêtes à tout sous euphorisants divers ou non, les bolides de luxe (bateaux, voitures, avions…), et bien sûr la came, en nuages, générant poubelles ou containers de biffetons, les cinglés retors ou abrutis sanguinaires et vicieux, les gluants immondices de la police ou des tribunaux, administrations, institutions ou assemblées, gonflent un magma souvent explosif. Toutes les astuces techniques, parfois invraisemblables mais efficaces, toutes les combines les plus tordues ayant permis d’inonder les États-Unis de poudre figurent à ce catalogue aussi épais et édifiant que le furent ceux de la manufacture de Saint-Étienne, Manufrance. L’inventivité des commanditaires passeurs ou organisateurs techniques est à l’image de ce qui les enrichit démesurément : stupéfiante.

Le leitmotiv de Jon Roberts, sa petite musique, c’est que le mal, la cruauté, les combines, sont beaucoup plus rentables que le bien, la décence, et que les innocentes, les intègres, sont des abruties aux mains vides ou des bouffons (comme les flics les plus véreux surnommaient leurs collègues largement moins ripoux qu’eux-mêmes). Certes, sa nième compagne (sans compter les centaines d’éphémères) et son fils Julian lui inspirent comme une vague subodorance de rédemption. Mais au besoin, il admet sans détour qu’il « continue à choisir le mal plutôt que le bien » et donc à l’appliquer.

De très grands noms de tous les chauds businesses (y compris ceux de la chanson, de la mode, du cinoche), des affaires, politiques ou industrielles et immobilières, financières, &c., offrent des repères – certes peu moraux, hormis la figure d’un roi de la nuit newyorkaise et internationale devenu prêtre – à qui connaît superficiellement les États-Unis. Le regard de Jon Roberts sur les coulisses donne des frissons. Finalement, cet épitomé du cynisme nord-américain (que tant de continents ont en partage) qu’est Jon Roberts reflète bien, en ultra-condensé, le « vrai » monde, finit-on par concevoir.

Cela peut donner encore davantage envie de s’accrocher aux illusions, au spectacle de la bienpensance (à la sauce de chacun), afin de ne pas sombrer dans une morosité que seule la prise de came pourrait un moment, peut-être, dissiper. Tout en sachant bien que pour les dominant·e·s, les plus forts, les plus vicieux, les plus hypocrites, les plus pernicieuses, déjantées ou froidement calculatrices, chacune et chacun est tellement peu de chose, quantité si négligeable, que se placer du côté du bien ne vous vaudra aucune indulgence, aucune charité, rien. Que ce soit individuellement ou en masses… de femmes, enfants, vieillards, hommes, pollués, empoisonnés, submergés, atomisés.

En filigrane, mais qui vaut point d’orgue récurrent, Jon Roberts évoque les grands capitaines d’industrie, du commerce, de la finance, des diverses affaires – au fait, avez-vous vu que cette petite pointure de Madoff se désavoue à présent pour la galerie, joue le repenti ? – qu’il considère largement aussi néfastes et même pires que lui-même. Il est d’ailleurs fort possible qu’il en ait approché plus d’un (même si, sollicité pour contribuer à la campagne des Bush, il ne parviendra pas jusqu’à celui qui était alors vice-président). En Prada ou en tenue de bagnard, le Diable est le même et fait danser le monde.

La seule bonne chose dans ce bouquin est peut-être qu’il établit que faire crever Julian, son fils, d’une overdose sur les tripes encore palpitantes d’une Noemi, sa compagne, agonisante, sous le regard brouillé d’un Jon Roberts, père et époux, tuméfié, estropié et voué à rester grabataire (ce qu’il infligea à d’autres), n’avancerait pas à grand’ chose. C’était pourtant des méthodes que Roberts n’aurait pas désavoué chez sa principale concurrente, Griselda Blanco, dite la « Marraine de la Coke », qu’il hébergera sur ordre, sans broncher. Aïssa Lacheb aura tiré 15 ans pour trois fois rien (enfin, comparativement – ou presque), Jon Roberts seulement trois pour infinitésimalement davantage… le fatum, les concours de circonstances, plus que l’argent (en crassiers himalayesques pour Roberts) et les relations (très haut placées en Floride et ailleurs), opérant la et les différences. J. Roberts est mort voici deux ans (28 déc. 2011), après onze années de vie paisible, de promotion du film Cocaine Cowboy, de jeux vidéos, puis de son livre, et de très bonnes relations avec les flics ripoux ayant succédé à ses précédents associés et qui lui fourguaient encore des armes aux numéros limés (entretien entre Wright et un journaliste du Miami New Times).

Je vais relire le dernier Lacheb,Dieu en soit garde, après cet éloquent éloge du Malin. C’est un peu comme une douzaine de lourdes et grasses huitres après un trop copieux repas : cela fait « descendre ». Et même un peu – quand même – remonter le moral. Les quelque 250 pages de Lacheb ne pèsent pas moins lourd que les 700 de Roberts-Wright. Chacune et chacun décidera pour soi-même si c’est « égal », si cela lui est égal, ou non, selon les principes du dualisme zoroastrien ou les siens propres.

Les facultés plancheront peut-être un jour sur « la figure de la mère » chez Lacheb et Roberts. Pour en tirer sans doute des enseignements aussi profonds que « l’argent ou le clinquant ne font pas systématiquement le bonheur » mais en infiniment plus jargonnant. Puis on fera et refera la promotion d’un futur Jimi Hendrix (pas vraiment bien servi, si ce n’est en blanche, dans le livre), d’un nouveau O. J. Simpson (idem), ou de sportifs de « haut niveau » (de bêtise, d’outrecuidance, de morgue, comme dans le bouquin), de mannequins, chanteuses ou industriels et politiques, peu importe. Ou d’un émule de Mesrine, d’un fils Bush ou Sarkozy.

Ah, un mot pour tenter (cela ratera) de finir… Les criminels endurcis mais pas trop mis au parfum des bons trucs et astuces pour ne pas se faire prendre, ou faire disparaître des corps, des indices, rouler la police, &c., gagneront aussi à potasser ces pages, abondantes en ressources. Avec un narquois détachement, Jon Roberts a balancé pas mal de ficelles qu’on ne retrouve pas déjà – cela viendra – dans les polars ou romans noirs du moment. On comprend tout, c’est limpide. La seule qu’on ne comprend pas trop, c’est pourquoi, sorti de prison grâce à une « remise de peine de 297 ans » (et c’était peu cher infligé en regard des pièces du dossier sûres mais n’ayant pu être étayées), J. Roberts n’a pas été flingué, soit par la CIA, qui l’avait un temps employé, soit par qui il avait pu donner ou fragiliser. Peut-être pouvait-il encore servir, et a-t-il encore servi. Cela se saura peut-être lorsque ses comparses de divers bords présumés opposés auront à leur tour passé l’arme à gauche… On dira sans doute alors que, fort heureusement, ces temps sont révolus : la bonne blague !

Ce sera apparemment aussi convaincant que Roberts disant à Wright ô combien il aime les animaux (félins, canins, équins), son fils, sa compagne : pour l’édification de son rejeton, alors qu’il vendait ces bons sentiments à Wright, Roberts avait roué de coups l’un de ses molosses et le laissait pour mort. Pour se distraire, peut-être dépensa-t-il une fortune ensuite auprès des vétérinaires (il avait fait implanter des crocs en or à un prédécesseur) afin que son cerbère puisse finir en comique toutou à jamais sonné et aux comportements abrutis… C’était aussi par « amour » que Roberts avait fouetté au sang le seul être féminin et humain (vraiment, semble-t-il) de sa vie, une Française, dont il s’est dit (enfin, dans le livre…) éperdument épris. Bah, nous sommes tellement habitués à faire (ou donner foi, consistance à…) la promotion enjolivée de franches ordures, de crapules finies, que rien n’étonne plus vraiment. Enfin, si ; ce « bon » Jon Roberts, tel un facétieux médecin de camp nazi esbaudi en narrant de farfelues mais désopilantes expériences, mais en plus subtil narrateur, sort du lot. Le livre a été salué par la critique anglophone dès sa sortie et ses diverses traductions lui valent le même renom. À juste titre : c’est aussi fascinant que les 120 journées de Sodome de Pasolini, mais l’interprétation des images les plus répugnantes sont laissées à notre imagination. Cela reste donc plus digeste. Cette lecture est à recommander à tout·e jeune ado que ravit le genre gore : en réel, c’est beaucoup plus parlant.

Voir aussi le prière d’insérer sur le site des éditions (13enote.com) qui diffusent aussi une vidéo d’illustrations.

Qu’elle crêve cette charogne putréfiée ! Ne dit-on pas que l’exception confirme la règle ? alors il faut infliger à ce torchon la seule mesure qui vaille : 451 !

Est-ce vraiment le pire ?

Il n’aurait jamais existé si les ripoux qui l’ont toujours caressé dans le sens du poil ne l’avaient permis.

Et c’est pareil pour bien d’autres…