Alors que, du Printemps français à une large frange de l’UMP, la polémique sur les études de genre est montée en mayonnaise, le livre d’une anthropologue américaine en situe autrement les enjeux. Ceux, finalement, de la défense d’une « blanchité » qui assigne aux Occidentaux, ou occidentalisés, des rôles – différenciés selon que l’on soit femme ou homme – de gardiens du temple d’une civilisation construite sur des rituels sociaux et de marquages hiérarchiques… La Chair de l’empire, d’Ann Laura Stoler (éds La Découverte & IEC), dévoile avec acuité, bien plus que tout débat ou toute polémique politiques, ce qui se trame, ou plutôt tente de se reconstruire.

J’admets bien volontiers que ma pré-lecture de La Chair de l’empire est partielle, partiale et biaisée. Le titre français l’indique moins, mais l’original de l’auteure de Repenser le colonialisme,Carnal Knowledge and Imperial Power, rend bien mieux compte de l’apport des études de genre à l’analyse des fondamentaux du colonialisme dit occidental. Aussi de sa persistance, dans la sphère délocalisée, celle des « métropoles », des anciennes puissances coloniales (ou peut-être « postcoloniales », au sens le plus commun, vulgaire, de l’expression).

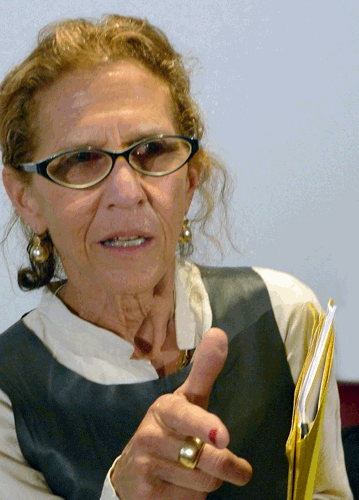

Ann Laura Stoler était récemment invitée, à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, à la librairie Violette & Co (Paris), par l’Institut Émilie du Châtelet et les libraires de « Violette ». Son livre a pu être traduite en français grâce à l’Institut, soutenu par la région Île-de-France, dont la recherche et le soutien à l’enseignement supérieur constituent la quatrième ligne budgétaire ; ce de manière totalement volontariste.

Cette pré-lecture est biaisée, mais nécessaire. Elle m’est inspirée par les propos d’Ann Laura Stoler qui, après s’être penchée sur les archives d’Aix-en-Provence, dont le fonds portant sur l’époque coloniale française est immense, a fait œuvre journalistique à Vitrolles, fief du MNR des époux Mégret, dissidents du Front national. Un peu aussi, de par un voisinage (l’auteure s’étant fait résidente à Aix) dans les regroupements des harkis du Lubéron. Elle a relevé « la similitude des discours ». Entendez ceux de la puissance coloniale repliée sur son pré carré mais s’estimant fragilisée par l’afflux et la démographie de populations d’« indigènes ». Soit les descendantes ou progénitures de l’empire colonial français et d’autres (dont, peut-être, l’ottoman, qui véhiculait une conception particulière de l’islam).

Vous pouvez vous faire une idée de la multiplicité des autres lectures possibles en consultant les extraits (plus de vingt pages) mis en lignes sur le site des éditions La Découverte.

Vous avez aimé les livres « coloniaux » de Marguerite Duras ? Vous n’adorerez pas forcément celui d’Ann Laure Stoler : mais vous les revisiterez sans doute mieux. La quatrième de couverture de La Chair de l’empire mentionne cette phrase : « l’homme reste homme tant qu’il est sous le regard d’une femme de sa race ». Elle est due à Georges Hardy (†1972, directeur de l’École coloniale, recteur d’académie), et ce n’est pas vraiment de l’histoire ancienne.

Ann Laure Stoler démontre, en s’appuyant sur de multiples sources, documents, qui ont façonné la pensée coloniale néerlandaise, française, portugaise, &c., que « le fardeau de l’homme blanc » évoqué par Kipling, était largement partagé par la femme blanche, au rôle soigneusement assigné.

« Rester européen était une hantise », résume l’auteure. L’Européenne, alliée ou, au contraire, perturbatrice, susceptible de contribuer à « salir la blanchité », de conforter ou affaiblir les modalités de la domination, deviendra le vecteur (ou l’obstacle) majeur de l’enracinement de l’implantation initiale. Les enfants européens, de même, bien évidemment… l’une des grandes questions est de déterminer si l’enfant blanc peut le rester aux colonies. Il sera majoritairement estimé qu’il faut le soustraire très tôt et aussi durablement que possible, à l’influence des nounous indigènes, voire des maîtresses et semi-concubines. Peut-il « rester blanc » ? Taraudante hantise.

Ann Laure Stoler montre bien comment la sexualité est « enjeu de pouvoir », de gouvernance, ainsi que, bien évidemment, la filiation. Laquelle, tout comme les « petits blancs », porte en germe le risque d’une contamination, avec des métis·ses (on aura compris, surtout des métis), pouvant bousculer les « taxinomies raciales ».

Les enfants des «petites épouses » (allez, des concubines « niaquouées », « mousmées » et autres) font l’objet d’études, manuels, recommandations, visant à doser ce que d’autres nommeront la « violence républicaine ». Romain Bertrand, pour le Fasopo (Fonds d’analyse des sociétés politiques), a évoqué comment ces violences institutionnelles ciblaient « aussi bien les “barbares de l’intérieur” (le paysan à patois, l’ouvrier ivrogne) que l’indigène d’AOF ou d’Indochine », à la suite d’Ania Loomba pointant « le fait que la dévalorisation du “populaire” s’effectuait (…) au moyen du même vocable métaphorique que celle de l’indigène. ».

Effectivement, pardonnez cet aparté, le souvenir d’une franco-vietnamienne, fille d’ingénieur (vietnamien), élevée en Afrique et y ayant poursuivi sa scolarité initiale, me revient, et sa vision de l’indigène (un, une Noir·e) conserve une notion égalitaire, ou d’indifférenciation, porteuse des « pires excès » : la preuve, elle a finalement choisi de vivre en lesbienne… Genre, donc.

Lors du débat à l’ENS, Odile Goerg (Paris-VII-Denis-Diderot), évoqua combien pour un Louis Le Barbier (voir, d’Owen White, Children of the French Empire, Misgeneration… qu’il faudrait traduire), l’introduction de la femme blanche dans les colonies était ressentie nuisible. Mais pour d’autres nécessaire, pour éviter le métissage, le concubinage « mal nécessaire, pour contrer le pire, l’homosexualité masculine », résume Ann Laure Stoler.

Étienne Balibar et Éric Fassin, universitaires, ont souligné combien la notion de genre ébranlent les notions logos-pathos, raison-émotion, empirie-théorie, questionnent les rapports de pouvoir, et pourquoi l’étude d’Ann Laure Stoler rompt « l’aphasie postcoloniale ». Il fut aussi évoqué ce que l’éradication du concept de race, sur des bases biologiques incontestables, implique d’inconvénients pour les sciences humaines.

Faute de disposer d’appuis scientifiques et théoriques qui ne puissent être réfutés avec toute l’autorité que confère l’état présent du consensus universitaire mondial, divers milieux sociétaux, religieux et politiques, veulent passer totalement sous le boisseau le concept de genre, ou le contingenter, comprimer, barbeliser – un peu comme les bleds sécurisés de l’Algérie du temps des fellaghas – à des sphères académiques fort éloignées des audiences télévisuelles.

Après la traduction de La Chair de l’empire, on comprend mieux pourquoi. Ce que les études de, du genre, mettent en relief, ce sont les processus de domination. Qui persistent d’ailleurs dans les sociétés postcoloniales (Haïti, étudiée par Natacha Giafferi-Dombre sous l’angle de la colorisation, celle des peaux ; Madagascar où habitants du haut-plateau et côtiers s’opposent sur, aussi, des critères raciaux liés au teint ; Brésil peut-être…). Qui perdurent dans l’inconscient occidental. Inavouables, donc édulcorés. Avec, notamment, parfois, une mobilisation des « petits blancs » (ou des métis, au sens large, de déclassés, précaires, marginalisés, mais adhérant aux valeurs de, oui, désignons-là telle, la bourgeoisie des possédants) qu’il faut rallier au camp de la préservation d’un ordre social énoncé immuable, « naturel », immémorial.

Après la traduction de La Chair de l’empire, on comprend mieux pourquoi. Ce que les études de, du genre, mettent en relief, ce sont les processus de domination. Qui persistent d’ailleurs dans les sociétés postcoloniales (Haïti, étudiée par Natacha Giafferi-Dombre sous l’angle de la colorisation, celle des peaux ; Madagascar où habitants du haut-plateau et côtiers s’opposent sur, aussi, des critères raciaux liés au teint ; Brésil peut-être…). Qui perdurent dans l’inconscient occidental. Inavouables, donc édulcorés. Avec, notamment, parfois, une mobilisation des « petits blancs » (ou des métis, au sens large, de déclassés, précaires, marginalisés, mais adhérant aux valeurs de, oui, désignons-là telle, la bourgeoisie des possédants) qu’il faut rallier au camp de la préservation d’un ordre social énoncé immuable, « naturel », immémorial.

« Cet ouvrage déjà classique participe d’un renouveau des études coloniales qui nous invite à penser ensemble le colonisateur et le colonisé, mais aussi la métropole et l’outremer », tente de résumer le prière d’insérer. La métropole, donc « notre actualité ». Celle du quotidien, des faits divers, de la conception du genre, du rôle de l’éducation, &c.

L’enjeu du bannissement des études de genre consiste à préserver les formes de domination : elles évolueront, bien évidemment, et les plus farouches contempteurs des « pédés » et des « gouines » finiront par trouver leur compte avec leurs allié·e·s « métiss·e·s » occultant la réalité de la lutte des classes et d’un patriarcat incarné tant par des hommes que des femmes, des personnes de genres intermédiaires. Mais, pour le moment, la rémanence de la pensée coloniale est toujours présente ; et même omniprésente.

J’ai tenté, mais n’ai pas eu le temps de développer, de sensibiliser Ann Laura Stoler aux écrits de Tite-Live sur « l’ensauvagement » et la « bougnoulisation » des plébéiens et des patriciens (donc des plébéiennes et des patriciennes), pourtant issus d’un même terreau géographique et ethnique.

Les « barbares » envahisseurs changèrent la donne pour l’empire romain ; les diverses sectes chrétiennes de même. Le genre interroge « la fabrique des hiérarchies sociales », la dévoile. Décrypte comment sont confirmés « les droits de certains Européens [Ndlr. à présent possédants] à diriger. ». En se penchant sur le plus sensible, le « domestique ». Trop proche, trop palpable, voire trop limpide pour que la prise de conscience soit engloutie et submergée par des arguments théoriques, politiques, généraux, civilisationnels, et le blabla des têtes d’affiches de l’étrange lucarne.

Lire La Chair de l’empire aide à comprendre, au quotidien, comment et pourquoi « la force du renouveau dans la manière d’appréhender les effets de l’empire ainsi que les actions et les individus qui confortent ou corrompent les programmes coloniaux » façonnent le présent. Et pourquoi et comment les études de genre sont considérées soit émancipatrices, soit subversives, donc à propager ou à éradiquer des esprits. Les « ras-du-front » (du Printemps français, de l’UMP, de l’aile archaïque du FN, voire de celles du PS ou Front de gauche) vont détester.

Le parallèle est vide de sens, et l’analyse à l’appui insipide.

Pour une investigation plus sérieuse du sujet:

{youtube}PfsJ5pyScPs{/youtube}

Oh, là, Scritch, oui, c’est une investigation ultra-sérieuse du sujet (le colonialisme… norvégien ; certes, ce n’est pas évident à premier visionnage).

Mais je ne vois absolument pas la contradiction.

Je voudrais quand même rappeler que les études de genre ne visent pas vraiment à faire relever ou abaisser le niveau de testostérone en milieu intra-utérin. Ni nier les différences.

Effectivement, la négation de la biologie n’est qu’un postulat, absolument pas partagé par la majorité des chercheuses et chercheurs en sciences humaines s’intéressant au genre. De même qu’à l’inverse, l’influence des acquis n’est pas niée par les chercheuses et chercheurs s’intéressant davantage à l’inné. Ce documentaire confronte deux approches, qu’il tend à présenter diamétralement opposées, il en est d’autres.

Votre article fait un parallèle entre rejet des études de genre et mentalité colonialiste. La Norvège, qui, comme vous semblez le savoir, n’a pas le même passé colonial que des pays comme la France ou l’Angleterre, a banni les études de genre. Il est donc possible d’être opposé aux études s’appuyant sur la théorie du genre sans vouloir envahir ou discriminer son voisin…La digression sur les études de genre n’a donc pas grand sens.

Et, non, il n’est pas d’autres approches.

Soit on nie la biologie, et on est un idéologue de la « théorie » du genre (laquelle a précisément pour postulat cette négation du biologique) et certainement pas un chercheur, soit on ne la nie pas. Ces deux catégories forment un ensemble complet.

Du reste, les études de genre ont pour moteur une volonté de déconstruction, donc de destruction, des structures mentales. La démarche est donc en son essence ouvertement nihiliste. L’opposition aux études de genre est avant tout une opposition à ce nihilisme, et n’a donc rien à voir avec une réaction de « ras-du-front », comme vous dites.

Voilà pourquoi votre analyse est insipide.

Puisque lorsque l’on présente sérieusement la situation, on se rend compte que cette réaction que vous amalgamez, d’un claquement magique de doigts, au racisme et au colonialisme (ce qui permet de faire des catégories simplistes, mais malheureusement déconnectées de la complexité du réel: les gentils/les méchants, et de s’éviter ainsi une fastidieuse réflexion), est en réalité parfaitement saine.

J’en profite pour partager avec vous un article relatant une anecdote qui est une conséquence directe de la propagation de la théorie du genre, afin d’illustrer ce que je veux dire par nihilisme:

[url]http://24heuresactu.com/2012/11/12/deux-lesbiennes-transforment-leur-fils-adoptif-en-fille-video/[/url]

« L’époque la plus barbare de l’histoire de l’humanité,est,dans l’époque des lumieres;il y euent des esclaves dans toutes les époques de notres tristes vies met 450-ans d’asservisments des négres d’afriques,idem pour la traitres,justes au nom du grand (capital) ce deni ait irreparable…et le mépris perdures… j’y reviendrai???

aujourd’hui nous sommes esclaves de,nous memes,avec nos complexes,et nos aparats…masque blanc,masque noir le monde est une névroses en mouvement…