Yuliy Borisovitch Brynner (†1985) était un personnage d’exception. Mythomane ? Sans doute pas, mais sachant, en bon enfant de la balle (il se produit à Paris au Cirque d’Hiver), se faire Sar Rabindranath Duval si cela sert sa carrière. Il a tiré sa révérence en laissant un fameux message posthume sur les dangers du tabac ; il repose dans l’abbaye copte du Bois-Aubry, près de Luzé (au « pays de Richelieu », proche de Chinon).

C’était bien le genre de « beau gosse » à avoir eu une aventure avec Louise de Vilmorin. Je ne sais s’il l’avait rencontrée, en 1958, par exemple, au festival de Cannes pour lequel elle avait créé, deux ans auparavant, un prix de l’« humour poétique ». Disons que Yul Brynner n’en manquait absolument pas mais les liaisons les plus célèbres qu’on lui prête le sont avec Marlène Dietrich et Judy Garland. Mais c’est peut-être Ingrid Bergman qu’il a le plus photographié.

Il est possible qu’il se soit vieilli de cinq ans, histoire de se faire tzigane d’opérette, né sur l’île de Sakhalin en 1915. On le dit né en fait, à Vladivostok, en 1920. En tout cas, en Sibérie orientale. Son père est un ingénieur suisse, Boris, fils de Jules Brynner, d’où le prénom de Yuliy. Ses parents divorcent et sa mère, supposée être une Rrom ou une Juive de Russie, s’installe à Harbin, en Chine, vers 1927. Il y apprend l’anglais mais débarque à Paris en 1933 ou début 1934 (selon les diverses versions localisées de Wikipedia, les datent varient). Il joue à la guitare des airs tziganes dans des caves et cabarets, peut-être parfois avec Aliosha Dimitrievitch, qui cosignera avec lui un album musical sorti par Vanguard en 1967. Trapéziste au Cirque d’Hiver, il fréquente la nuit parisienne et Cocteau (auquel il fournit de l’opium) ; plus tard, il se liera avec Serge Gainsbourg. Il pose pour le photographe George Platt Lynes, et s’intéresse à la photo. Parti aux États-Unis en 1941 et il entame une carrière d’acteur, comédien, mais aussi homme de radio : sa connaissance du français lui vaut d’être embauché pour fournir des émissions à destination de la Résistance.

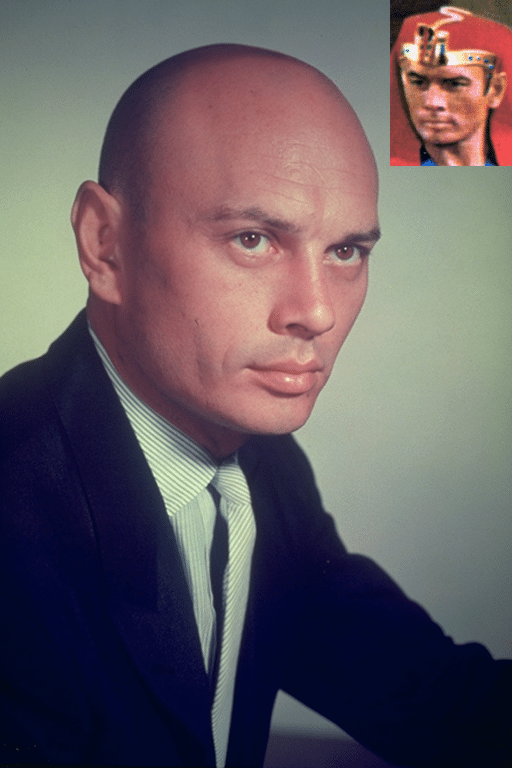

Sa notoriété lui vient, en 1951, de son rôle de roi de Siam pour la comédie musicale Le Roi et moi (portée à l’écran en 1956 par Walter Lang). Il se rase les cheveux pour les besoins du rôle. Cela lui restera. Il fera la une de Life Magazine daté du 26 mai 1956, avec une photo du tournage. Sa carrière cinématographique commence aux États-Unis mais son attachement à la France sera renforcé par son troisième mariage (sur quatre, mais son plus durable) avec Jacqueline Thion de La Chaume. Il se double généralement lui-même pour des versions francophones de ses rôles et il était le parrain de Nathalie Rheims et de Charlotte Gainsbourg.

Pour le reste des anecdotes, voyez Wikipedia, version francophone.

On le voit, après ce Le Roi et moi, aux côtés de Charlton Heston dans Les Dix Commandements (Cecil B. DeMille, 1956), et la même année auprès d’Ingrid Bergman dans Anastasia (Anatole Litvak). Suivront Les Frères Karamazov (1958, Richard Brooks), Les Boucaniers (1958 aussi, Anthony Queen), le King Vidor Salomon et la reine de Saba (pour lequel il retrouve Gina Lollobrigida, sa partenaire « samioise », dans un rôle prévu pour Tyrone Power qui meurt en cours de tournage). Cocteau le retrouve pour son Le Testament d’Orphée (1959, et Yul Brynner participe, avec Francine Worms-Weisweiller, au financement du tournage) et ce sera, l’année suivante, Les Sept Mercenaires (John Sturges, avec aussi Eli Wallach qui sera deux autres fois son partenaire).

Les cinéphiles du jeudi, voire de « la semaine des quatre jeudis » (l’école buissonnière, car le jeudi est jour de patronage, de pause scolaire), l’applaudissent dans Tarass Bulba (1962, J. Lee Thompson). La filmographie s’enchaîne jusqu’à La Folle de Chaillot (1969, Bryan Forbes) et Le Serpent (1973, Henri Verneuil).

Westworld (Mondwest, 1973, Michael Crichton) lui fournit l’un de ses tout derniers premiers rôles (la suite Futureworld, ou Les Rescapés du Futur, de Richard T. Heffron, pour lequel il reprend son rôle de 1973, le met moins en vedette : ce sera, en 1976, sa dernière apparition sur le grand écran).

Yul Brinner, en dépit de ses premiers rôles, est un peu comme Eddie Constantine : une « gueule », un style. Ses deux grands regrets ont été – hormis le fait de fumer jusqu’à cent cigarettes par jour – de n’avoir pas été sélectionné pour Spartacus (1960) et de n’avoir pas interprété Raspoutine (pour Nicolas et Alexandra, 1971, de Franklin J. Schaffner, qui confie le rôle à Tom Baker).

Allez savoir si sa fausse calvitie lui a barré la route du rôle de l’hirsute Raspoutine ? Question chevelure, je me souviens de l’en avoir affublé sur PaintBox (Graphic) Quantel, en compagnie de Serge Craciun, dans les locaux de Muse, à Paris. Il interprétait je ne sais plus quel grand chef d’orchestre dans je ne sais plus quel film. Ce qui prend peu de temps sous Corel Draw, ou Adobe Photohop, ou autre, demandait un peu plus de patience sur cette imposante station de travail exigeant un environnement climatisé. On y allait franchement, sans penser à s’inspirer de la chevelure de Yul Brynner dans Le Bruit et la Fureur (1959, Martin Ritt). Ses apparitions chevelues sont rares et lorsqu’il se rendait à Roland Garros, par exemple en 1979, car il aimait le tennis, il se protégeait d’un chapeau.

Il était venu en 1965, pour le Festival américain de Deauville, en voisin de Londres, où il jouait pour la 3 018e fois Le Roi et moi.

Yul Brynner ne parlait « que » onze langues, mais il ne pouvait imiter, disait-il, l’accent marseillais. Il avait appris les premières sept langues avant l’âge de huit ans, mais il s’était mis vraiment à maîtriser l’anglais, le français et le russe, étant l’un des très rares réels trilingues de cette période. Henry Fonda disait que, lui, avait renoncé « ayant assez de mal comme cela à parler anglais » (entretien avec Brynner et Verneuil pour l’O.R.T.F., archives Ina). Pour Pierre Tchernia, lors d’un entretien pour l’émission Le Dernier des cinq, il évoque Chrichton, ancien médecin, écrivain, scénariste, metteur en scène, pour Mondwest. Et puis, à propos du Testament d’Orphée, il évoque « un garçon américain sur la côte d’Azur, qui recontre un homme chauve, Picasso » qui fait un nu d’une dizaine de mètres, du bout de sa canne, dans le sable mouillé. « Une vague arrive et efface le tout ».

On ne peut pas dire que la « Nouvelle vague » ait su tirer vraiment parti des immenses talents d’acteur de Yul Brinner. Dommage ! Stéphane Barbery, dans son dictionnaire de néologismes oulipiens, évoque le style « Sio-brynérien » de « la nouvelle vague du cinéma égyptien », pour faire des péplums « à la Yul Brynner ». Côté Nouvelle vague française, il est question de Yul Brynner dans une réplique D’Adieu Philippine (1962, Jacques Rozier) (à propos d’une voiture dont les pneus seraient « aussi lisses que Yul Brynner »). Bien maigre.

Tiens, au fait, puisqu’on évoque Picasso…

Les anciens et ces toujours jeunes dames se souviennent qu’André Villers était son photographe quasi-officiel puisque résidant en voisin à Mougins. André, j’en parle un peu sur un autre article sur Dran, ailleurs, mais le plus important n’est pas qu’il m’ait aussi tiré le portrait : c’est qu’il a à présent un site…

[url]http://www.andrevillers.com[/url]

Allez voir…

Pour être plus précis, les cendres de l’illustre acteur Yul Brynner reposent dans le cimetière privé de l’Abbaye Royale Saint-Michel de Bois-Aubry. Les coordonnées exactes sont les suivantes:

Abbaye Royale Saint-Michel de Bois-Aubry

37120

Luzé

E-mail: [email protected]

Site web: http://www.abbayedeboisaubry.fr