Dans Les Pauvres préfèrent la banlieue (Michalon éd.), Étienne Liebig expose comment les idées reçues sur les pauvres (des banlieues et d’ailleurs) sont inculquées, polies et policées, sciemment propagées et affinées, ce qui n’est guère nouveau. De même énonce-t-il qu’il faut beaucoup de pauvres pour faire peu de riches et moult banlieusards pour entretenir – au sens large – des « citadins » conformes à l’idée que leurs gouvernants veulent qu’ils se forment de celle de « citoyens », ce qui n’est pas non plus follement original. Mais comme tout est fait pour nous le faire ingérer en oubliant le mode d’assimilation, de gavage, le rappel vaut cure de désintoxication.

« Si les jeunes des quartiers refusent souvent de quitter leurs murs, ce n’est pas tant par envie de rester enfermés que par dégoût de la comparaison (…) par peur de prendre conscience de leur condition. ». Et peut-être vice-versa pour qui s’échappe vers d’autres villes ou contrées pittoresques de manière de moins en moins aventureuse, et qui considérera que son deux-trois pièces Sam’ Suffit citadin ou néo-rural conserve finalement quelques charmes comparables, qu’il n’est pas si mal « logé » (fut-ce à une lieue ou davantage du ban de sa ville grande ou moyenne, ou de son bourg ou lotissement à buffets et barbecues « campagnards »).

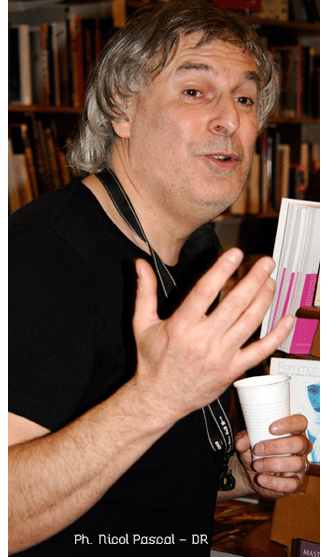

Sous l’uniforme d’éducateur de rue, Étienne Liebig reste un ethnologue. Déjà auteur, chez le même éditeur, Michalon, d’un Les Ados sont insupportables (…), mais…, et de lestes typologies des militantes ou des catholiques en recherches spirituelles et autres aux éditions de La Musardine, il s’attache cette fois aux perceptions des banlieues en rapport avec leurs représentations. Dit ainsi, c’est assez ch…., et il est vrai qu’on baille souvent en lisant des thèses de socio-ethno remaniées pour paraître chez L’Harmattan ou, si possible, ailleurs. Là, au feuilletage (rassurez-vous, les prochains paragraphes ne seront rédigés qu’après lecture attentive), on sent que les analyses et considérations globales, majoritaires – pour le pittoresque, on a la dose voulue, mais on sent que l’auteur s’est retenu – vont faire plus gamberger que s’assoupir. C’est pourtant, ô combien, pesant autant que pensant. Car « la Banlieue » nous pèse autant, voire plus, et lourd, qu’elle fait plier, sans forcément les écraser, celles et ceux qui en partagent le quotidien. Ce n’est guère un hasard, ni la marche inéluctable des choses, ou le sens monty-pythonesque de la vie, c’est propagé, insufflé, « réclamé », publicisté voire plébiscité en trompe-l’œil.

Ce « dictionnaire des idées » (rabâchées, donc, par nos Goebbels et Himmler de sous-préfectures, d’annexes des cabinets ministériels et premiers secrétaires de rédactions) fait davantage figure de bêtisier destiné à faire de tous, premiers intéressés (les « Banlieusards ») inclus, des Bouvard et Pécuchet. Ainsi du « territoire » géographique de la banlieue qui vient peut-être de s’étendre à

Une sorte de diabolisation ethnicisée pèse sur les adolescent·e·s dès qu’elles ou ils n’ont pas le teint berrichon ou comtois : se faire tirer les tarots de Marseille en douce est une petite transgression chez la catholique ou la laïcarde des quartiers convenables, enterrer une mèche de cheveux vaut rituel ancestral chez la Malienne périphérisée, relève Liebig. Pour les adultes, surtout s’ils persistent à trouver un réconfort dans le Coran, cela équivaut à prendre les arcanes du Nouveau Testament pour des oracles kabbalistiques, anabolisants ou insensibilisant, c’est selon. On traque officiellement le signe délinquant chez le « bronzé » comme les vendeuses des magasins de fringues de Montbéliard pistaient la Maghrébine dans les rayons pendant que les blondinettes comtoises, complices actives de la rapine concertée, raflaient les présentoirs en toute discrétion. Cette observation perso m’avait valu, dès qu’imprimée dans un quotidien régional, les foudres du Front national. Mais les multiples autres anecdotes recensées par Liebig ne font qu’illustrer de fort sérieuses études officielles : comme presque tout le monde s’est imprégné de la vulgate national-frontiste, mais ne veut se l’avouer, Liebig ne se verra sans doute pas réclamer son renvoi, et on évitera de lui opposer une refutatio en ignorant superbement, dans les discours comme dans les actes, son implacable recension. Se départir de « nos » idées sur « la Banlieue » vaudrait sans doute apostasie, et le Vatican II médiatique, qui bousculerait le rituel des journaux télé et des bulletins radiophoniques n’est pas à l’ordre du jour, du lustre ou de la décennie.

Une sorte de diabolisation ethnicisée pèse sur les adolescent·e·s dès qu’elles ou ils n’ont pas le teint berrichon ou comtois : se faire tirer les tarots de Marseille en douce est une petite transgression chez la catholique ou la laïcarde des quartiers convenables, enterrer une mèche de cheveux vaut rituel ancestral chez la Malienne périphérisée, relève Liebig. Pour les adultes, surtout s’ils persistent à trouver un réconfort dans le Coran, cela équivaut à prendre les arcanes du Nouveau Testament pour des oracles kabbalistiques, anabolisants ou insensibilisant, c’est selon. On traque officiellement le signe délinquant chez le « bronzé » comme les vendeuses des magasins de fringues de Montbéliard pistaient la Maghrébine dans les rayons pendant que les blondinettes comtoises, complices actives de la rapine concertée, raflaient les présentoirs en toute discrétion. Cette observation perso m’avait valu, dès qu’imprimée dans un quotidien régional, les foudres du Front national. Mais les multiples autres anecdotes recensées par Liebig ne font qu’illustrer de fort sérieuses études officielles : comme presque tout le monde s’est imprégné de la vulgate national-frontiste, mais ne veut se l’avouer, Liebig ne se verra sans doute pas réclamer son renvoi, et on évitera de lui opposer une refutatio en ignorant superbement, dans les discours comme dans les actes, son implacable recension. Se départir de « nos » idées sur « la Banlieue » vaudrait sans doute apostasie, et le Vatican II médiatique, qui bousculerait le rituel des journaux télé et des bulletins radiophoniques n’est pas à l’ordre du jour, du lustre ou de la décennie.

Les constructions mentales d’antan, naguère et d’à présent conduisent à généraliser le fantasme d’un misérabilisme pétri de clichés, résume Liebig. Au besoin, soit (soi-même) dans le besoin, on sera incité à s’y conformer : pauvres et soumis, conscients de nos propres insuffisances, de nos inadaptations à un système qui offre toutes leurs chances aux audacieux et bosseurs, nous devons sortir, privés de cartes de crédit, de la maison qui n’accepte pas l’échec. En général, on s’y conforme mieux dans une « cité » de Montreuil qu’à Volnay ou Santenay (Bourgogne), cinquante fois moins peuplé, mais où la délinquance n’est pas, de loin, cinquante fois moindre, voire au contraire, à l’inverse en proportion. Il se trouve que « Le Steph’ » (Étienne est un alias) observe – embedded, comme on dit – les deux univers. Le pauvre hère bourguignon se satisferait-il moins de sa condition ? le Système D lui serait-il moins accessible et généralisé ? bénéficie-t-il de davantage d’aides de l’aide sociale cantonale ? pisserait-il plus fréquemment contre le portail de l’église que le gars de la cité dans la cave de l’HLM ? Allez savoir… Le Voudraisien (autre pseudo) aura toujours l’exutoire de s’en prendre impunément aux grilles de la sous-préfecture de la Côte d’Or, dans le cadre d’une manif paysanne « musclée » (euphémisme de la presse locale), sans encourir les sanctions d’un autodafé des tires de son voisinage. Pour une vitre de groupe scolaire de banlieue lapidée à l’occasion, combien de mille-clubs ruraux systématiquement vandalisés à répétition ? Suppositions de mon cru que ne suppute point Liebig. Mais laisse fortement envisager. Toujours est-il que le « plus démuni » du Voudraisy se montre tout autant tribal que l’adepte des rallies du Neuf-Deux ou l’encagoulé du Neuf-Trois, mais l’étiquette dont on l’affuble est connotée tout autrement. Momo (pas Maurice, Mohamed) de Montreuil est un peu comme Pinot, « le gars d’Bezon » de Week-end à Zuydcoote, de Robert Merle, et moins violent que les sous-offs violeurs et pilleurs des civiles du même, qui n’appartenaient pas tous, très loin de là, aux goums ou aux tirailleurs coloniaux, en dépit des topiques largement répandus à l’époque. Cela vaut tout autant pour la consommation de drogues, psychotropes et excitants, pour la condition des pauvresses épouses, pour les coiffes ou les voiles. Les « acteurs de la modernité » du Liebig d’alors – circa 1985 – n’avaient déjà pas porté le même regard sur le rural transposé en cité et saignant le cochon dans la baignoire, en banlieue niortaise, ou sur ses pratiques incestueuses favorisées, disait-on, par la promiscuité.

Liebig constate que les banlieues sont très lucratives pour de multiples catégories patronales et de la fonction publique, qui ont tout intérêt à en accentuer la présumée dangerosité, et que la protection, la dédensification des « cœurs de centres », quartiers chics ou en voie de gentrification, vise à concentrer les classes chômeuses et ségréguées qu’il faut encore sur-ultra-criminaliser. Les politiques et les possédants se rattrapent par un tri des « bons pauvres », ceux qui savent mendier élégamment, histoire d’avoir, comme les dames patronnesses, leurs réussites, voire leurs rarissimes Senghor ou Obama, triés sur le volet, envoyés non plus au séminaire, mais dans des centres dits d’excellence, privés ou semi-privés (tels les établissements des chambres consulaires, les grandes écoles bénéficiant du maximum de partenariats avec le secteur privé). Les travailleurs sociaux sont priés de les fournir.

Comme le jeune des nouvelles « ceintures rouges » n’est plus « rouge », il est devenu l’ennemi intérieur commun à une gauche formatée aux attentes du patronat qui la stipendie comme à l’extrême-droite, soit, de fait à toute la droite « assiégée » par les « sauvages ». La conclusion de Liebig est simple comme l’éternelle tautologie qui fait que la pauvreté, et non « les origines, l’insuffisance parentale, le communautarisme, les bandes et l’islam », engendre

Liebig est ici moins en verve qu’ailleurs et autrefois. Sans doute est-il devenu profondément inquiet, si ce n’est effaré, en tout cas moins bouillant, alors qu’il n’était jusqu’alors que fortement soucieux, mais encore gouailleur. Il le reste mezzo voce. On peut aussi s’interroger sur quelques-unes de ses indulgences, à l’égard par exemple d’une Fadela Amara, moins caricaturale qu’une

À défaut d’inciter réellement à s’investir soi-même, Les Pauvres préfèrent la banlieue – titre à double sens qui vaut oxymoron ironique – sollicite implicitement de porter une attention plus soutenue à la réalité des politiques publiques, aux choix de leurs priorités, à leurs hypocrites faux-semblants le plus souvent. Liebig propose des pistes, et si on les poursuit et prolonge, la limite entre le renoncement, la fuite, et la froide colère ou l’incandescence, est vite atteinte. Restera à

Liebig, Étienne, Les Pauvres préfèrent la banlieue, Michalon éd., Paris, avril 2010, 180 p., 17 €, 978-2-84186-524-6.

Voila un bien bel article, et je vous remercie de m’avoir fait découvrir Mr Liebig.

Tres enrichissant, surtout en ce moment!